文章作者为英国《金融时报》中文网撰稿人

关于自行车运动的文字注定是小众的,作为一种运动,它的外在形式在一般观众看来非常单调。比如即将到来的自行车第一赛事环法大赛,典型的一天要骑上4个小时左右,选手之间一般没有身体激烈接触,技术动作在外行看来没啥变化,战术安排都隐藏在一大团选手不易觉察的前后换位上。没有亲身体验,似乎永远也无法理解这项运动乐趣何在,如果我说“你骑着一辆公路车飞奔在黄昏时的109国道旁,渐渐冷下去的秋风滑过肘尖”,没有把单车蹬到时速40公里以上的经历,恐怕很难理解 。

一项运动不能没有自己的传奇与经典谈资。知名自行车选手的文字可能接受度高一些,因为除了一些晒得黝黑的彩页照片,还可以借机贩卖一下成功道路上的心路历程。现在已经身败名裂的阿姆斯特朗在第四次环法夺冠后出了一本《It’s not about the

bike》,当年成了《纽约时报》的上榜书。必须说,书起这样一个讨好市场的名字是单车运动的悲哀(贝肯鲍尔自传的名字就是理直气壮的“《半世球魂》”),我也想办法搞了一本英文原版,翻了一下发现里面有太多自我吹捧(跟他“沉默的德州人”的屏幕形象大相径庭)。奥威尔论及自传这一文字体裁时一语道破:“Autobiography is only to be trusted when it reveals something disgraceful.”(自传只有在透露了自传者一些不太光彩的事时,才是可信的。) 对于自我感觉太良好的人,不妨敬而远之。

即便是大众化的通俗影视手段,也很难表现出这项运动的魅力,或是干脆离题万里。根据传奇车手或虚构的车队故事改编的作品,如《苏格兰飞人》、《铁马少年》、《壮志夺标》,根本无法逃出体育电影的大俗套:竞赛小成功/遇到强手或队伍内讧/竞赛惨败/进一步矛盾/牛人出来收拾局面一个个摆平/团结一心大决战中战胜对手/皆大欢喜;也有电影把自行车当做单纯的故事线索,如《十七岁的单车》和《疯狂的赛车》,在这里自行车处于非常次要的地位,我们记住的是12年前惊为天人的校服版高圆圆和黄渤那部自行车可笑的座位高度;动画片《疯狂约会美丽都》是一朵奇葩,必须得承认,导演懂自行车,可是这部法国片子的真正意思是批判美式文化,而且它对环法大赛车手的恐怖处理方式会给刚入门的骑手很多心理压力;反映个人心路历程的文艺片固然冗长,但对人与车的关系思考要好些。《两秒钟》是一个寻找自己定位的故事,如果女主角再选得好一些的话,那么它对作为“专业”和“业余”两种形式存在的单车运动的思考明显远超同侪,换到中国的语境里就是:运动员都是吃青春饭的,当你脱离了专业的训练,你还可能真热爱你的这项运动嘛?《练习曲》让一个少年背着吉他环台骑行,虽然非常不可信,但他抓住了长途骑行最大的魅力——在一切地图和攻略之外你不经意遇到的人与事,短暂的接触完全可以在你自以为是的思想堤坝上钻个小孔,你不曾料想的世界观与方法论倾泻而下,不由感叹全球化的均质世界根本就是伪相。据说该片还曾激励马英九骑单车环台湾岛,但我想破脑袋也不知道为何导演要在后面加上个立陶宛女孩的噱头。《转山》拍单车进藏,原著很好,但导演对自行车的理解有误,自行车不是野外生存,独角兽的噱头非常怪异,在将文字图像化的过程中损失严重。我没有骑过进藏路线,但据去过的车友讲,路上哪有那么多冲突和意外,绝大部分的时间里,最大的敌人是单调与死寂,而这恰恰是图像语言最难表达的。

自行车零件的产品被日本品牌把持,他们的电影《东京速递》剧情紧凑、选角贴切,两条线上的感情戏通过“自行车”这个桥梁巧妙搭配到一起,最后通过一个“快递商战”的冲突合理营造高潮,娇生惯养的女一号从怕晒到爱上车店老板的思想转变不可谓不快,但导演偷学了郭在容电影中“女强男弱”的基本设定,女一号思想的转变并非由于男一号推动,而是由于野心被一步步约束(从一开始她失业这个设定开始算),因此并未丧失任何合理性,如果硬要说它的重大缺陷,我认为是它对男女一号的感情戏处理太简单随意了,毕竟不是高中生了,搞那么青涩只能显得很假,影片最后统一到“团队友情”这个永远不会犯错的主题上来,没有交代男女一号到底在一起了没有,或是刻意追求落花之美?这也正是我格外喜欢这部片子的原因。

真正表现出我心目中理想的“单车之旅”的却是一部反映切?格瓦拉青年时代穿越南美洲摩托车之旅的《摩托车日记》,它的好处就在于没有刻意去描绘旅程的艰难(如上文提到的《转山》)。兄弟二人一路碰到的单纯旅行上的麻烦,全部用南美人特有的开朗、幽默与赖皮应付过去。导演精心刻画的,不是自然的挑战,是他们遇到的命运各异的人群,以及双方充满误会与敌意的互动,这样的处理非常真实,也很讨巧———格瓦拉是医生出身,但这次旅行带给他的,是对整个南美大陆的社会病态的认识,这样的体验,是乘坐喷气式飞机在首都之间飞来飞去的政客与学究们永远无法理解的。

讲了这么多作为文字和图像存在的自行车,那么在笔者心目中它该如何定位?我的感受是:胶卷照相机、全自动手表和自行车是纯机械时代大众消费品的绝唱。今天,胶卷照相机正蜕变成收藏家的玩物;全自动手表成了饰品的一部分,唯有自行车还在“俗”和“雅”两个端点继续扩张。当然,自行车与前两者就其外在特征而言尚有一个重大差别:照相机和手表本质上是人类设定的“黑盒”,我们小时候,大人就告诫我们,小孩子不要打开照相机背后的盖子(表面的理由是怕胶卷曝光),不要试图打开手表的后盖(表面的理由是确保手表防水),于是,这些禁止打开的盒子就像达利的抽屉维纳斯一样,至今残留给我们禁忌、压抑与逆反的记忆。

而自行车,除了那没有秘密的几处轴承外,所有的零件都毫无羞耻地裸露在空气中,它粗糙得多,体积也最大,现在发明了电子变速器,却丝毫不能动摇纯机械自行车的地位,且对比一下前两者飞速电子化的浮躁倾向,姑且称自行车是纯机械时代最后还活着的恐龙吧。

最近关于自行车的电影很火热,

编者也推荐两部关于公路车运动的电影。

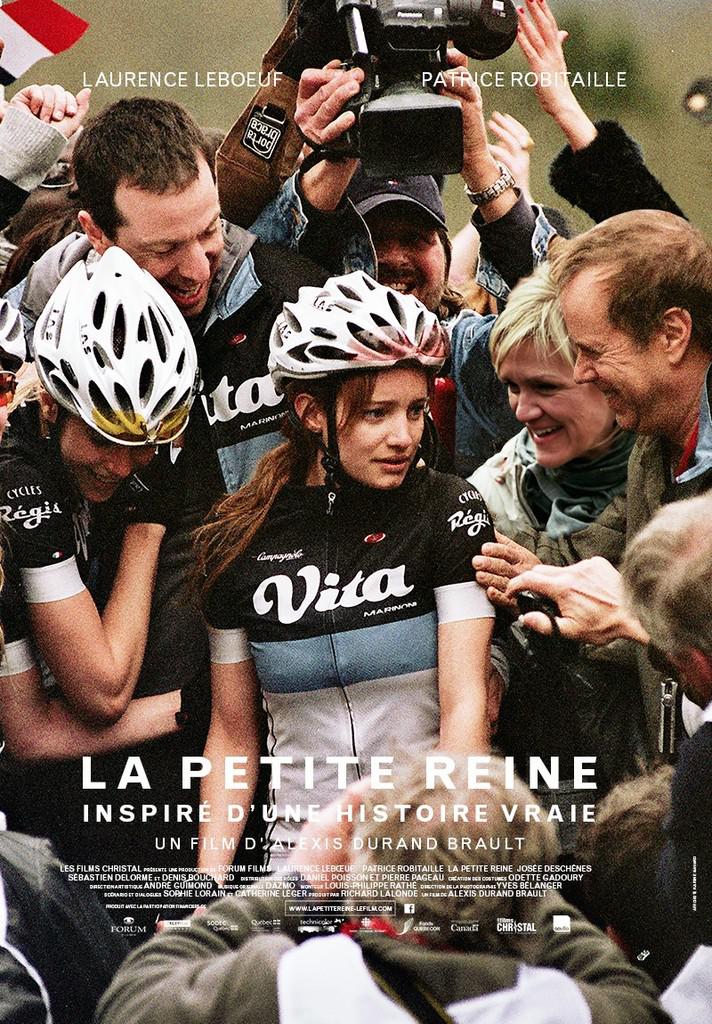

疾速王后 La petite reine(2014)

豆瓣评分7.4一位顶级女子自行车职业选手,他比赛、训练、生活与服用兴奋剂的故事。

追逐传奇 Chasing legends(2010)豆瓣评分9.5高到爆表的分数,关于某年环法比赛的纪录片。

观看途径:优酷等等网络视频服务搜索即可。

|